Dirk Ollmetzer | Sonntag, 27 April 2014 |

GizmosDieses Wochenende gab es mal wieder Bewegung in meiner Sammlung von Smartphones von der ich kurz berichten möchte.

Die Jolle dümpelt im Brackwasser

Seit Anfang des Jahres besitze und nutze ich das Jolla Smartphone. Jolla war und ist in meinen Augen ein Hoffnungsschimmer im Meer der Trostlosigkeit aus iOS, Android und Windows Smartphones. Die einzige europäische Firma, der ich es zutraue, ein den Amerikanern mindestens gleichwertiges Smartphonesystem entgegenzusetzen. Daher habe ich den Finnen einen Vertrauensvorschuss gegeben und zunächst über die vielen, teils wirklich nervigen Unzulänglichkeiten (siehe „Jolla – Das Nerd-Smartphone„) hinweggesehen.

Nach dem mittlerweile vierten Update des Betriebssystems Sailfish werde ich aber doch langsam ungeduldig, weil noch kein einziger der Schnitzer behoben wurde, die die Benutzung stören: Noch immer kein Datenaustausch über USB, noch immer werden im Mailclient Bilder automatisch nachgeladen, noch immer keine Möglichkeit mit mehreren ausgewählten Bildern irgendetwas sinnvolles zu tun, außer diese zu löschen, und so weiter und so fort. Nichts davon ist ein Killerargument gegen Jolla, aber in der Summe nervt das im Alltag gewaltig, zumal ich nicht den Eindruck habe, dass diese Probleme überhaupt mal angegangen werden.

Versuch einer Entscheidung

Kurz und knapp: Ich möchte endlich wieder ein Smartphone mit fluffiger Benutzeroberfläche. Auf meinen Arbeitsrechnern komme ich schon seit Jahren ohne Windows aus, also macht Windows Phone für mich keinen Sinn. Apple steht bei mir auch auf der Abschussliste – also auch kein iPhone. Bleibt Android. An und für sich ein gutes System – aber ich wollte ja gerade von der Zwangskopplung an Google weg und kein Telefon haben, dass mit Bloat- und Schrottsoftware (Facebook, Twitter, Dropbox, …) vollgemüllt ist, wie es bei meinen bisherigen HTC Modellen der Fall war.

HTC One S + Cyanogenmod = Ziegelstein

Die Hardware von meinem HTC One S fand ich schon immer gut: Flaches, extrem hochwertiges Alugehäuse, brauchbare 8MP Kamera und ausreichende Performance. Darauf ein Android, dass ohne überflüssigen Schnickschnack und Google daherkommt wäre fein. Und tatsächlich gibt es so etwas ja auch, u.a. bei Cyanogenmod. Ein entsprechendes ROM (Version 10.2) war schnell gefunden, von ernsthaften Problemen, wie seinerzeit der Kamera-Bug beim HTC Desire S (siehe „Cyanogenmod auf HTC Desire S„) war auch nichts zu lesen, also los gehts…

Um einen kompletten Nachmittag Flucherei auf den Punkt zu bringen: Beim Flashen des Betriebssystems ist so ungefähr alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Ich habe das Telefon gebrickt – es ist endgültig kaputt.

MIST!

Was nun? Die neuen Android Smartphones sind ja alle vollgemüllt – ausser man nimmt eines mit dem Originalsystem. Nachdem ich mir einige Tests durchgelesen hatte, ging ich zum Elektronikhändler um mir das NEXUS 5 (das offizielle Google Handy) anzusehen. Da es sich gut angefühlt hat und €20,- billiger war, als direkt bei Google, habe ich es mitgenommen.

Mein HTC One S nach dem Ableben

Von Handies und Frühstücksbrettern

Die Hardware finde ich etwas zwiespältig. Ich fange mal mit der Nörgelei an: 5″ sind mir eigentlich viel zu groß, aber das Gerät ist sehr dünn und leicht und liegt gerade eben noch gut in der Hand. Den Trend zu Telefonen im Format von Frühstücksbrettern werde ich aber nie verstehen. Das Gehäuse ist leider nur aus Plastik – aber stabil und knarzt nicht. Drei leider schon übliche Konstruktionsfehler weist das Teil ebenfalls auf: Fest eingebauter Akku, keine Speicherkarte und die Micro Sim lässt sich nur mit einem winzigen Spezialwerkzeug öffnen, das man in ungefähr einer Sekunde unwiederbringlich verloren hat. Das geht alles deutlich besser, wie der Blick auf das Jolla zeigt.

Gut hingegen ist das Display mit Full HD Auflösung (1920×1080), die 8MP Kamera und die schiere Rechenpower der 2,2GHz Quadcore CPU. Da hakt und ruckelt nichts, der Browser ist blitzschnell und die Bedienung ist unglaublich fluffig.

Nexus 5 Kamera: Hell-Dunkel Kontraste

Nexus 5 Kamera: Nahaufnahme

Gesamteindruck der Hardware: Nicht richtig High-End, aber für €330,- sehr wohlfeil.

Vanilla Android 4.4

Ein Vorteil der jeweiligen Google Referenzgeräte ist, dass sie mit der aktuellsten Android Version ausgeliefert werden und auch als erste mit Updates versorgt werden. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist das Fehlen von ungewollter Zusatzsoftware. Beim HTC haben mich die Facebook-App, Twitter-App, Dropbox und weiterer vorinstallierter Mist genervt. Besonders schlimm wurde es dadurch, dass sich das Zeug nicht deinstallieren ließ, man immer darauf hinwegiesen wurde, doch bitte die Facebook App zu nutzen, anstelle der mobilen Website und die Kontaktdaten aus verschiedenen Quelle ungefragt durcheinandergewürfelt wurden.

Hier ist das nicht der Fall. Es gibt nur die üblichen Google Apps. Wer mehr will, muss es eben nachinstallieren. Gut so.

Bleibt noch das Problem Google…

Google entschärfen

Android bietet mittlerweile unglaublich viele Komfort-Features, deren Nutzung sich Google mit den persönlichen Daten bezahlen lässt. Ein wenig gegenhalten kann man aber, wenn man weiß wie.

Das Backup von Daten bei Google habe ich deaktiviert.

Google Hangout habe ich für Google+ blockiert und nutze es nur für SMS.

Google+ und Gmail sind zwar aktiviert, aber ich nutze beides nicht. Meine Kontakte und Termine habe dort ich mittlerweile gelöscht und nutze stattdessen einen eigenen Owncloud Server um meine Geräte zu synchronisieren. Dazu benötigt man noch zwei kleine Softwarepakete (CardDAV und CalDAV).

Homescreen

Dann habe ich noch den Mailclient K9 installiert, die wichtigsten Widgets eingerichtet und nun ist alles fein. Der Alltag kann kommen und ich bin auf die Ausdauer des Akkus gespannt…

Dirk Ollmetzer | Donnerstag, 3 April 2014 |

Gizmos,

RetroDamals in der Heimcomputerära hatte ich immer mal mit diesen interessanten, tragbaren Computern von Schlage eines Epson HX-20 oder Tandy Modell 100 geliebäugelt, konnte mir aber keinen leisten. Richtige Laptops (also PC) gab es ja damals noch nicht. Die „tragbaren“ PC waren größer als Nähmaschinen und wogen so zwischen 9 und 14 Kg.

Vor einigen Wochen hatte ich mir nun einen Amstrad NC100 zugelegt. Eines der letzten Modelle dieser Gerätegattung. Angeblich der einfachste Computer der Welt – es steht sogar „user friendly“ auf dem Gehäuse (dazu weiter unten noch ein Kommentar). Leider ist das Mainboard kaputt – der Rechner lässt sich nicht einschalten. Die Hoffnung, dass es sich nur um einen durchgebrannten Widerstand handelt, hatte sich leider nicht bestätigt. Am Wochenende habe ich ein weiteres Exemplar erstanden, bei dem das Mainboard heile, aber die Tastatur defekt ist.

Heute habe ich mich also an die Reparatur gemacht. Beide Rechner aufgeschraubt, die Tastatur gewechselt, frische Batterien eingesetzt und mich gefreut. Für insgesamt €35,- habe ich nun einen funktionierenden klassischen Oldtimer.

Vor der Operation: Defektes Mainboard (links), defekte Tastatur (rechts)

Nach der Tastaturtransplantation

Funktioniert einwandfrei

User friendly?

Wie Benutzerfreundlich ist der NC100 denn nun wirklich? Nach dem Einschalten brauchte ich jedenfalls kein Handbuch. Alles ist in großen, freundlichen Menüs nahezu selbsterklärend – was allerdings daran liegt, dass der Rechner primär als Schreibgerät konzipiert ist. Es gibt eine Textverarbeitung, eine simples Adressbuch und einen noch einfacheren Kalender. Es ist auch eine Version des BBC Basic Interpreters eingebaut („Funktion“ und „B“) und ein Terminalprogramm („Funktion“ und „S“). Das war es.

Originelles Konzept!

Dirk Ollmetzer | Mittwoch, 26 März 2014 |

Gizmos,

RetroVor ein paar Jahren habe ich einen Sinclair ZX Spectrum geschenkt bekommen und seitdem nicht mehr benutzt. Neulich habe ich mich daran erinnert und das Maschinchen aus der Schublade geholt. Schon auf den ersten Blick wurde klar, dass der Rechner schon bessere Tage gesehen hat. Die total verbeulte Tastaturabdeckung fällt sofort ins Auge. Neben dem TV Anschluss links oben kommt ein amateurhaft angelötetes Kabel mit Cinchstecker heraus und das Gehäuse wurde für eine nachträglich eingesetzte LED aufgebohrt.

Zustand vor der Instandsetzung

Nach dem Öffnen des Gerätes werden weitere Probleme sichtbar: Die Leiterbahnen der Tastatur Membranfolie sind kaputt und notdürftig geflickt, die Abdeckung des TV Modulators fehlt, die LED ist stümperhaft angelötet und das zusätzliche Kabel für Composite Video ist schon halb herausgerissen. Höchste Zeit also für eine eine Instandsetzung.

ZX Spectrum Rev 3 von 1983

Zunächst habe ich den Rechner komplett auseinandergenommen. Die Metallabdeckung wurde von der Tastatur gelöst, die Tastaturmatte abgenommen und die Membranfolie entfernt. Von der oberen Gehäusehälfte habe ich mit warmen Geschirrspülwasser und einem weichen Plastikspachtel die Reste des Klebers entfernt mit dem die Metallabdeckung befestigt war. Die Tastaturmatte bekam ebenfalls ein Bad in Wasser mit Geschirrspülmittel. Die verfärbten Fettablagerungen lösten sich und die Beschriftung blieb glücklicherweise auf den Tasten. Während die Matte trocknete habe ich mich um die Platine gekümmert.

Auf dem Seziertisch: Platine, Entlötpumpe, Lötkolben und Drahtbrücke liegen bereit

Zunächst habe ich die Drähte für die LED entfernt. Die Idee mit dem Composite Video fand ich sehr gut. Einerseits ist das Bild besser. Wichtiger ist aber, dass moderne Fernseher mit dem Analog TV Signal des Spectrum nichts mehr anfangen können. Also habe ich das provisorische Kabel entfernt, den TV Modulator deaktiviert und das Composite Signal auf die Cinch Buchse gelegt. Bei Youtube finden sich unter den Stichworten „ZX Spectrum composite“ einige Anleitungen dazu. Jetzt ist auch die fehlende Abdeckung des TV Modulators kein Problem mehr, da hier nichts mehr abzuschirmen ist.

Deaktivierter TV Modulators - noch fehlt der Drahtbrücke am Cinch Stecker

Eine freudige Überraschung war, dass man in England noch Ersatzteile für den Spectrum ordern kann. Die Preise sind allerdings recht deftig. Eine neue Tastaturmembran und eine neue Metallabdeckung kosten mit Vesand über € 30,-. Wenn der Rechner danach aber wieder fast wie neu aussieht, ist es mir das wert. Ich habe bei RWAPSoftware über die Website http://www.sellmyretro.com bestellt und die Lieferung erfolgte innerhalb weniger Tage.

Erneuerte Tastatur vor dem Zusammenbau

Nach dem Zusammenbau des Rechners wurde es spannend. Der ehemalige TV Ausgang wurde mit dem AV Eingang verbunden und das Netzteil angeschlossen. Ergebnis: ein klares, scharfes Bild. Operation soweit gelungen.

ZX Spectrum - fast wie neu

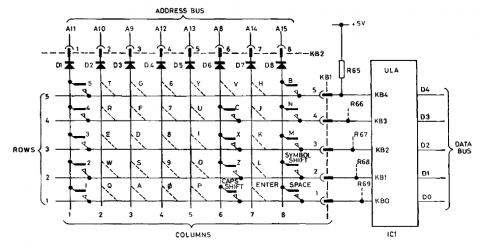

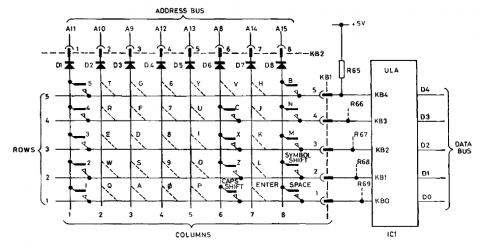

Die Tasten müssen jetzt etwas fester gedrückt werden, weil die neue Membran etwas steifer als das Original ist. Das ist aber kein Problem. Leider funktionieren aber zwei Spalten der Tastatur nicht richtig. Der Blick in den Schaltplan zeigt, dass Reihe 5 (ULA Anschluss KB4) schuld ist. Das ist auf dem linken, 5 poligen Anschluss der rechte Kontakt. Die Lötstellen hatte ich eigentlich durchgemessen und für gut befunden. Vermutlich bekommt die Folie in dem Stecker keinen richtigen Kontakt. Leider muss ich da also noch einmal ran.

Schaltplan Tastaturmatrix

Es war einmal…

eine Zeit, in der kein normaler Mensch vom Internet gehört hat. Meine ersten eigenen Onlineerfahrungen in Mailboxen machte ich Anfang der 90er mit meinem brandneuen, teuren PC – einem 386SX, der noch hauptsächlich unter MS-DOS lief. Anstatt Internet und DSL gab es Telefonverbindungen und Modems. Meines übertrug 1.200 Bit/s, also ca. 130 Zeichen pro Sekunde. Das kann man ziemlich wörtlich nehmen, weil man nahezu ausschließlich Text übertragen hat. Etwas später habe ich mir dann ein ziemlich teures 28.000er geleistet.

Den Wunsch dazu hatte ich jedoch schon erheblich früher. Spätestens nachdem ich 1983 den Film „War Games“ gesehen hatte, war ich brennend an Datenfernübertragung interessiert. Mit meinem heißgeliebten C 64 wäre es technisch möglich gewesen. Leider waren meine Mutter und die Bundespost irgendwie dagegen. Andere waren da weniger zimperlich als ich und haben es einfach gemacht.

Mein C64 am LCD Fernseher

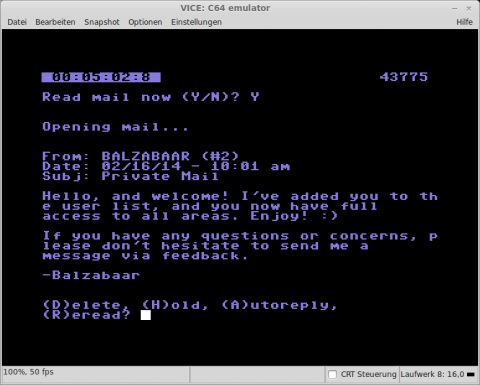

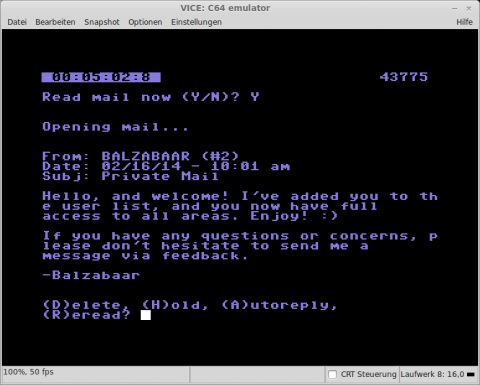

In letzter Zeit habe ich wieder ein wenig mit dem alten Maschinchen beschäftigt und zwar sowohl mit der Original Hardware, als auch mit dem wirklich hervorragenden Emulator VICE. Nachdem ich auf einigen Seiten, wie z.B. „CBBS Outpost“ festgestellt habe, daß es einige Nostalgiker gibt, die Commodore Mailboxen betreiben (sogar zum Teil auf original Hardware), musste natürlich ausprobieren, was ich in den 80ern verpasst hatte.

Mail in der Cottonwood BBS

Kurze Erklärung: Der wichtigste Unterschied zwischen Internet und Mailboxen ist nicht etwa die Geschwindigkeit, sondern die Topologie. Heue hängt man seinen Computer in das Internet und kann so Millionen von Rechnern direkt erreichen. Früher hat man seinen Computer mit einem(!) anderen Rechner per Telefonleitung verbunden und aufgelegt, nachdem man fertig war. Das eigentliche Netzwerk war also das Telefonnetz.

Nun also mit dem C64 in eine Mailbox – bloß wie?

Ich habe zwar einen C64, aber kein Modem oder Akustikkoppler. Allerdings sind die meisten Mailboxen auch nicht mehr per Telefonleitung, sondern per Internet erreichbar. Daher muss der C64 irgendwie ins Internet. Hardwarebasteleien sind möglich, aber ich habe dazu gerade keine Lust. Schneller geht es mit dem bereits genannten Emulator VICE, der neben dem C64 auch andere 8Bit Commodore Computer (VC20, C128, Plus4, PET, CBM-Serie…) emulieren kann.

Hier zeigt ein kurzes Video, wie man sich mit der VICE Emulation mit einer Mailbox (hier: Jamming Signal) verbinden kann. Schön zu sehen, wie man jeden Buchstaben quasi „per Handschlag“ begrüßen kann.

Das Setup

Neben dem Emulator benötigt man ein Terminalprogramm für den C64. In dem Video ist das Turbo Term, aber man kann natürlich auch Nova Term oder irgendein anderes Programm verwenden. Nun muss man an den emulierten C64 über die emulierte RS232C Schnittstelle noch ein emuliertes Modem anschließen. Dazu wird die Software tcpser genutzt, die so tut, als wäre sie ein Hayes kompatibles Modem. Auf der Kommandozeile startet man es mit den folgenden Parametern:

tcpser -v 25232 -s 300 -p 6400 -l 4

Die Software wird auf dem eigenen Rechner auf Port 25232 angesprochen, mit 300 Baud verbunden, geht auf Port 6400 raus und nutzt Loglevel 4.

Jetzt startet man den C64 Emulator und „schliesst das Modem an“, indem man in den Einstellungen (Settings) die Option „Userport RS232 Emulation“ aktiviert und die Geschwindigkeit auf 300 einstellt.

Auf meinem Linux System muss man abweichend von den Einstellungen in dem Video für das RS232 Gerät „Prozess ausführen“ auswählen und unter „Auzusführendes Programm“ folgendes eingeben:

|nc localhost 25232

Damit wird die Ausgabe per netcat auf Port 25232 des eigenen Rechners weitergeleitet (nicht den seknrechten Strich vergessen), an dem das „Modem“ horcht. Nun kann das Terminalprogramm geladen und gestartet werden. Die Verbindung zur Mailbox (hier ist es die Cottonwood BBS) stellt man her, indem man im Terminalmodus folgendes eingibt:

atdtcottonwoodbbs.dyndns.org

Die Zeile beginnt mit dem Modembehl at (Attention) dt (Dial Tone) gefolgt von der Internetadresse der Mailbox. Hinter der URL sollte man noch einen Doppelpunkt, gefolgt von der Portnummer eingeben, aber die Cottonwood BBS hört auf Port 6400 und das war ja unsere Voreinstellung von tcpser.

Nun steht dem prähistorischen Onlineabenteuer nicht mehr im Weg.

Happy BBSing!

Vor knapp drei Wochen habe ich mein Smartphone von Jolla bekommen nutze es seitdem jeden Tag. Die Einschätzung der bisherigen Tester kann ich bestätigen: Das Smartphone funktioniert an sich schon ganz gut, aber für normale Verbraucher hat es noch etwas viele Kanten.

Viel Licht

An der Hardware gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Gute Verarbeitung, Display und Kamera finde ich absolut ausreichend, für den wechselbaren Akku gebe ich einen Extrapunkt. Anfangs gab es ein Problem mit der Akkuleistung, aber seitdem ich den NFC Chip in der Gehäuserückseite mit Alufolie abgeklebt habe, läuft das Telefon zwei Tage.

Fast alle Verbindungsarten funktionieren einwandfrei: UMTS/GSM, WLAN und Kopplungen mit Computer und Freisprechanlage per Bluetooth sind problemlos. Was seltsamerweise überhaupt nicht richtig funktioniert, ist der Anschluss an den Computer per USB Kabel. Der Apple Mac erkennt überhaupt nicht, dass ein Gerät angesteckt wurde, Windows konnte ich nicht ausprobieren und Linux erkennt zwar ein Gerät, verweigert aber den Zugriff.

Die Bedienung ist zunächst etwas ungewohnt, aber nach ein- oder zwei Tagen kommt man problemlos klar. Seit ich mein Gerät am 24.01. zum ersten Mal eingeschaltet habe sind zwei Updates für das Betriebssystem erschienen, in dem Bugfixes und kleine Verbesserungen enthalten sind. So soll nun auch das Akkuproblem behoben sein, was ich aber aufgrund meines Hardware-Bugfixes nicht merke. Ich habe das Problem, dass das Jolla regelmässig meckert, meine SIM Karte müsse neu eingelegt werden, aber ich gehe eher von einer defekten SIM Karte aus, da ich dasselbe Problem auch schon mit dem HTC One S hatte.

Jolla arbeitet jedenfalls fleissig daran, das System zu verbessern. Es soll auch weiterhin ein Update pro Monat geben.

Richtig toll finde ich, dass das Jolla nur mit den absoluten Basis Apps (Phone, SMS, Browser, Kamera, Kontakte, Galerie und Store) ausgeliefert wird. Jedes Zusatzprogramme, dass man haben möchte, muss man explizit nachinstallieren. Aber ab hier wird es leider auch etwas finster. Die Apps sind nämlich sehr rudimantär und bieten kaum Einstellungsmöglichkeiten.

Viel Schatten

Mail z.B. unterstützt immerhin mehrere Konten, bietet aber z.B. nicht die Möglichkeit, das Nachladen von Bildern zu verhindern, was aus Datenschutzgründen absolut notwendig ist. Es werden leider auch keine selbsterzeugten Serverzertifikate akzeptiert. In so einem Fall funktioniert nur die unverschlüsselte Mailübermittlung. Ein echtes No-Go. Die Anzeige von HTML Mails ist auch so klein, dass man sie nicht lesen kann.

Ein anderes Beispiel ist die Fotogalerie. So kann man in der Übersicht zwar mehrere Bilder auf einmal markieren – aber nur zum Löschen und nicht um einen ganzen Schwung auf einmal per Bluetooth auf den Computer zu schieben. Sehr lästig – vor allem, weil der Weg über USB leider ebenfalls nicht funktioniert (s.o.).

Es gibt leider noch sehr viele solcher Ungereimtheiten. Die Kontakte und Termine möchte ich auch gerne mit meinem eigenen Server abgleichen und nicht mit Google. Standardmässig zur Zeit nicht möglich, aber…

Viel Nerd-Zeug

Das oben genannte gilt für normale Nutzer. Für Nerds gibt es aber oftmals Wege, die Normalsterblichen nicht zugänglich sind. Die Schlüssel dazu sind der Entwicklermodus und der SSH Zugang.

Gestern bin ich auf eine Erweiterung aufmerksam geworden, wie man Synchronisation per CardDAV und CalDAV nachrüsten kann. Genau das will ich haben, damit ich meine persönlichen Daten wieder von Google wegbekomme. Die Lösung heisst SyncEvolution. Diese Software ist aber noch Beta und nicht im Jolla Store zu finden. Man muss sich per SSH auf dem Smartphone einloggen, ein zusätzliches Repository registrieren und kann dann per Paketmanager die Software installieren. Ob und wie die Verbindung mit OwnCloud funktioniert, weiss ich noch nicht, weil ich erst noch den Server im Heimnetz aufbauen muss.

Da ich nun also schon eine SSH Verbindung zum Smartphone hatte, konnte ich auch per SFTP auf das Dateisystem zugreifen und die ganzen Fotos en bloc herunterladen.

Dass es die Möglichkeit gibt, so zu arbeiten, ist toll. Das es aber momentan oftmals nur so geht ist aber Mist. Für Leute mit UNIX Kenntnissen ist das alles nicht sonderlich aufregend, aber für normale Benutzer vollkommen indiskutabel.

Dirk Ollmetzer | Sonntag, 9 Februar 2014 |

Gizmos,

RetroWährend der letzten Tage gab es einige schöne, kleine Treffen in Berlin mit Retro-Schwerpunkt. Leider musste ich aus terminlichen Gründen auf ein Highlight verzichten: Den Workshop „Racing the Beam…„, bei dem am Samstag an der Humboldt Universität eine Einführung in die Programmierung der seeligen Atari VCS (bzw. Atari 2600) Telespiels gegeben wurde. Sehr ärgerlich, denn darauf hatte ich mich schon länger gefreut.

Am Donnerstag gab es aber bereits einen netten Abend in einem Hackerspace, bei dem an einem Commodore 64 gezockt wurde. Spiele des Abends waren unter anderem Maniac Mansion, ein Galaxian Clone, Great Giana Sisters und Matrix. Etwas bedrohlich ist, dass immer mehr Disketten aus den 80er und 90er Jahren nicht mehr lesbar sind. Da nützt die bestgepflegte Hardware nichts. Hoffentlich sind die Wechselplatten der PDP11 langlebiger…

Links Wechselplatten für PDP11, rechts Galaxians auf C64

Am Freitag fand an der Humboldt Universität die Veranstaltung „Game Circuits – Operative Computerspielanalyse“ statt, die im Wesentlichen eine Ergebnispräsentation eines Workshops des Studiengangs Medienwissenschaften ist. Die Studentinnen (tatsächlich überwiegend Damen) haben sich mit der Technik der Konsolen der 3. und 4. Generation auseinandergesetzt. Bis auf eine Ausnahme war die Original Hardware aufgebaut und es konnte gezockt werden.

Eine meiner absoluten Lieblingskonsolen war 1982 das CBS ColecoVision, weil man darauf Donkey Kong in Automatenqualität spielen konnte – was ich an diesem Abend natürlich tat.

CBS ColecoVision

Von Atari waren gleich zwei Konsolen aufgebaut, die ich beide noch nie im Original gesehen hatte.

Auf dem Atari 7800 spielte ich eine Runde Asteroids. Das System, das 1986 in Europa auf den Markt kam, hatte ich damals kaum wahrgenommen. Entweder hatte man einen Computer, oder ein Videospiel von Nintendo oder Sega.

Das ungeheuer grosse Atari 5200 aus dem Jahr 1982 kam in Europa nicht auf den Markt. An diesem Abend war es mein heimlicher Favorit, was vor allem an dem genialen Trackball lag, der bei den Spielen Missile Command und Centipede für Original Spielhallenfeeling sorgte.

Atari 5200 (links) und Atari 7800 (rechts)

Es hatte schon etwas Besonderes, wenn man sich ein Videospiel, das man als 11jähriger gerne gehabt hätte, 35 Jahre später von einer charmanten jungen Studentin erklären und vorführen zu lassen. Die Rede ist von Dracula auf dem 1979 erschienenen Mattel IntelliVision. Das erste Spiel, bei dem man die Spielfiguren eindeutig erkennen konnte. Die Spielsteuerung ist zwar etwas zäh, aber Charme hat die Software immer noch. Wir spielten auch noch eine Runde Astrosmash gegeneinander. Hier war die Steuerung recht geschmeidig und ich konnte in dem kleinen Turnier sogar einen Preis gewinnen (Kinderschokolade). Leider gab es diese Konsole nur als Emulation, da die Original Hardware zwei Tage zuvor kaputt ging und erst repariert werden muss.

Dracula auf Intellivision Emulation

Weiterhin gab es an diesem Abend noch Nintendo SNES, SNK NeoGeo, NEC TurboGrafx-16 (alias PC-Engine), MB Vectrex und Sega MegaDrive zu bestaunen und zu bespielen.

Es geht noch älter!

Nicht ganz zum Thema passend (weil zu alt) war auch eine RCA Studio II Konsole aus dem Jahr 1977 zu bespielen. Die Spiele waren allerdings selbst für die damalige Zeit schon etwas mager und nur in Schwarz/Weiß Grafik.

RCA Studio II

Nach der Veranstaltung zog sich eine kleine Gruppe in das Signallabor zurück um sich einem wirklich kostbaren Gerät zu widmen: Einer Originalverpackten Magnavox Odyssey von 1972. Das erste verkaufte Videospielsystem überhaupt. Ich hatte das Gerät zwar bereits als Austellungsstück gesehen, aber hier gab es zum ersten Mal die Gelegenheit zum Anfassen und Ausprobieren.

Magnavox Odyssey Originalverpackung

Die Überraschung begann schon beim Auspacken: Zuerst bekommt man nämlich neben sechs Spielmodulen tonnenweise Zubehör zu sehen: Bunte Bildschirmfolien in zwei Grössen, Karten, Spielgeld und so weiter.

Viel buntes Zubehör

Darunter dann endlich das Prachstück in absolut einwandfreiem Zustand ohne Gilb am Gehäuse. Nur das Netzteil ist nicht mehr Original.

Magnavox Odyssey

Nachdem das Schätzchen ausgepackt und angeschlossen war, wurde sogleich eine Runde Pong gespielt. Dabei merkt man, dass das Gerät noch nicht Mikroprozessorgesteuert ist, sondern zum grossen Teil aus Analogelektronik besteht. Die sehr dicken Kabel an den Controllern verleiteten jemand zu der scherzhaften Vermutung, dass die Konsole nicht elektrisch sondern „noch mit Hydraulik“ gesteuert wird.

Magnavox Odyssey in action

Abgesehen von der extrem groben Schwarz/Weiß „Grafik“ sind aus heutiger Sicht viele Eigenarten etwas irritierend:

- Man kann nicht gegen die Maschine spielen, da überhaupt keine geeignete Steuerelektronik vorhanden ist.

- Die Maschine zählt auch keine Punkte. Das müssen die Spieler schon selber machen

- Das System prüft nicht einmal die Einhaltung der Spielregeln. Ob man bei dem Spiel „Skifahren“ auf der Piste bleibt, muss man ebenfalls selbst entscheiden.

Eigentlich ist die Odyssey somit gar kein „richtiges“ Videospiel, sondern ein Gesellschaftsspiel, von dem zufällig ein Teil am Fernseher stattfindet. Verblüffende Erkenntnis!

Für ein kleines Projekt stand gerade vor der Aufgabe, Standbilder per Webcam aufzunehmen und zu speichern – aber nur, wenn sich etwas vor der Linse bewegt.

Das klingt zunächst reichlich kompliziert, aber mit den richtigen Werkzeugen ist es tatsächlich verblüffend einfach. Die Werkzeuge der Wahl sind:

- Python – Eine populäre Skriptsprache

- OpenCV – Eine Funktionsbibliothek für Bild-, Videobearbeitung, Mustererkennung u.ä.

Den rechten Weg wies mir Matthias Stein mit seinem Artikel „Motion detection using a webcam, Python, OpenCV and Differential Images„. Die Bewegungserkennung funktioniert so, dass drei kurz nacheinender aufgenommene Bilder übereinandergelegt werden und daraus ein Differenzbild errechnet wird. Dort wo sich nichts verändert hat, ist das Differenzbild schwarz. Stellen, die sich verändert haben, werden weiß. Das führt zu recht eigenwilligen, geisterhaften Bildern, wie man in dem Beispielvideo auf Youtube sehen kann.

Die Lösung

Die Methode musste ich nun nur noch etwas ergänzen. Aus dem Differenzbild errechnet die OpenCV Methode countNonZero die Anzahl, der weißen Pixel. Falls dieser Wert oberhalb eines gesetzten Schwellwertes (sinnvollen Wert ausprobieren) liegt, soll das Bild gespeichert werden. Jetzt muss man nur noch dafür sorgen, dass das Ursprungsbild in Farbe vorliegt und nur zur Differenzberechnung in Schwarz/Weiss gewandelt wird. Et voilá…

Für die interessierten ist hier der Code:

#! /usr/bin/python

import time

import cv2

def diffImg(t0, t1, t2):

d1 = cv2.absdiff(t2, t1)

d2 = cv2.absdiff(t1, t0)

return cv2.bitwise_and(d1, d2)

print "Start Capturing"

cam = cv2.VideoCapture(0)

# Threshold for minimum movement

threshold = 130000

targetdir = './'

winName = "MovementIndicator"

cv2.namedWindow(winName, cv2.CV_WINDOW_AUTOSIZE)

# Read three images first:

colorimg = cam.read()[1]

t_minus = cv2.cvtColor(colorimg, cv2.COLOR_RGB2GRAY)

t = cv2.cvtColor(colorimg, cv2.COLOR_RGB2GRAY)

t_plus = cv2.cvtColor(colorimg, cv2.COLOR_RGB2GRAY)

start = time.time()

while True:

dimg=diffImg(t_minus, t, t_plus)

cv2.imshow( winName, dimg )

# save picture, when movement above threshold

print cv2.countNonZero(dimg)

if cv2.countNonZero(dimg) > threshold:

timestamp = round(time.time() - start)

filename = targetdir + str(timestamp) + ".jpg"

cv2.imwrite(filename, colorimg)

# Read next image

colorimg = cam.read()[1]

t_minus = t

t = t_plus

t_plus = cv2.cvtColor(colorimg, cv2.COLOR_RGB2GRAY)

Dirk Ollmetzer | Samstag, 25 Januar 2014 |

GizmosDer Paketdienst hat mir gestern ein heiß ersehntes Päckchen aus Vantaa/ Finnland gebracht. Ein neues Smartphone. Aber nicht irgendein 08/15 iPhone-/ Android-/ Windows-Teil, sondern ein Jolla.

Das schmucke Päckchen aus Finnland

Wer oder was zum Geier ist Jolla?

Jolla ist ein neuer – wie ich finde sehr spannender – Handyhersteller aus Finnland mit Sitz in Helsinki. Das Team rekrutiert sich überwiegend aus ehemaligen Nokia Mitarbeitern, die nach dem Niedergang und Ausverkauf an Microsoft freigestellt wurden. Und anstatt arbeitlos und depressiv zu werden, haben sie sich auf das besonnen, was sie gut können – Handys entwickeln.

Auf der Basis von Linux/ MeeGo hat Jolla das Betriebssystem Sailfish OS entwickelt (für die etwas verwirrende Geschichte verweise ich auf den Wikipedia Artikel) und seit Dezember ist nun das erste Handy der Finnen erhältlich. Man kann es in Deutschland aber nur über die Website von Jolla ordern.

Auf dem 30C3 Kongress in Hamburg hatte ich das Modell bereits in den Händen und führte mit einem der Entwickler eine längere Diskussion. Insbesondere der Ansatz eines offenen Betriebssystems überzeugte mich und so habe ich die €400,- investiert. Bloß weil man an der Software nach Herzenslust rumändern kann, bedeutet aber nicht dass hier ein unfertiges Hackerspielzeug vorliegt, wie wir gleich sehen werden.

Der erste Eindruck

Das schicke Päckchen erfreut und zeigt bereits, dass hier mit Liebe zum Detail gearbeitet wurde. Viel auszupacken gibt es indes nicht: Handy, separater Akku (vorbildlich!), Ladegerät mit USB Kabel und eine Mini Anleitung – das wars.

Mehr braucht man aber auch nicht. Kopfhörer sollte man sich ohnehin besser separat zulegen.

Inhalt des Päckchens

Hardware

Die Verabeitung ist tadellos. Touchscreen, Alu-Chassis und Kunststoff-Rückseite sind extrem passgenau. Nichts wackelt oder knirscht. Sehr vorbildlich ist, dass man sehr einfach an der wechselbaren Akku, die Micro-Sim und die Micro-SD Karte herankommt. Genau so muss es sein.

Das Jolla ist trotz seines 4,5″ Displays kaum größer, als das HTC One S mit 4,3″ Display – allerdings eckiger und nicht so ein Handschmeichler. Das Display ist hell und die Auflösung ist mit 960×540 Pixeln absolut ausreichend. Ich konnte nirgendwo Pixeltreppen erkennen.

Jolla vs. HTC One S

Kamera

Die Kamera hat 8MP Auflösung und zumindest die Bilder, die ich heute auf Stralau in der Wintersonne gemacht habe, sind recht gut: Farbecht und mit guter Dynamik: Sonne auf Schnee überstrahlt nicht und Schatten saufen nicht in Schwarz ab. Wie es bei weniger Licht oder mit Blitz aussieht, weiss ich noch nicht.

Sonnige Winterlandschaft

Harte Kontraste zwischen Schatten und Spiegelung

Bedienung

Die Bedienung ist natürlich anders, als bei iPhone, Android oder Windows Phone. Es wird alles mit Wischgesten in alle vier Richtungen gesteuert, wobei es wichtig ist, wo man ansetzt: Auf dem Display (innen) steuert man innerhalb der aktuellen App, wenn man am Rand ansetzt (aussen) steuert man ausserhalb der App. Nach der Inbetriebnahme des Gerätes gibt es dazu eine kleines Tutorial. Die drei Minuten sollte man investieren um nicht im Anschluss verwirrt zu sein. Spätestens nach einer Stunde hat man das System kapiert und kann flüssig arbeiten.

Software

Heutzutag ungewohnt ist, dass das Smartphone softwaremässig nahezu nackt ausgeliefert wird. Nur die Kernfunktionen sind vorhanden: Telefon, SMS, Kamera, Galerie, Webbrowser, Kontakte, Einstellungen und der Jolla Store. Über den letzteren können die wichtigsten Funktionen nachgerüstet werden. Ich habe mir zunächst das Betriebssystem Update installiert und danach Kalender, E-Mail, Wecker, Taschenrechner und Karten (Nokia Here) nachinstalliert.

Ich finde diesen schlanken Ansatz sehr gut, weil man so keinen unnötigen Mist mitschleppt. Ich denke mit Grausen an den ganzen Sch… auf dem HTC. Permanent poppt irgendwas auf und nötigt den Nutzer:

„Nein, ich will NICHT den Twitter Client nutzen, Nein ich will NICHT die scheiss Facebook App nutzen, nein, ich will NICHT Google Now nutzen, nein ich will NICHT Google Plus nutzen – ach so, dann geht auch sonst nix mehr? Herrgott, wenn es denn sein muss…“.

Gängelei ohne Ende auf Android. Ab-so-lut zum Kot….

Hier wesentlich besser gelöst. Ich kann nur sagen: DANKE JOLLA!

Alles wichtige habe ich jetzt also an Bord. Manchmal fehlen mir aber doch noch ein paar Features. Z.B. möchte ich in der Galerie mehrere Bilder markieren um sie in einem Rutsch per Bluetooth zu senden. CardDAV und CalDAV möchte ich haben, damit ich meine Kontaktdaten und den Kalender endlich von Google wegekomme, aber ich denke, dass das alles demnächst kommen wird. Das iPhone konnte ja am Anfang ausser Internet auch nahezu nichts richtig – von der grottigen ersten Andriod Version ganz zu schweigen…

An das erste Andriod Gerät (HTC G1) erinnert mich aber das grösste Manko – der unglaubliche Stromverbrauch. Vollgeladen hielt das Jolla kaum mehr als einen halben Tag durch. Das Problem ist aber bekannt (liegt am NFC Sensor, der permanennt Strom zieht) und soll mit dem nächsten Software Update behoben werden.

Der Eindruck nach einem Tag ist recht gut. In ein paar Tagen werde ich mal Bilanz ziehen.

In den letzten 3-4 Jahren las man immer mal wieder etwas über 3D Druck. In technischen Veröffentlichungen ging es meist um die Technik an sich und in den normalen Medien wurde – wie leider mittlerweile üblich – wieder nur stupide Stimmungsmache und Panik verbreitet. Beide Arten der Veröffentlichungen finde ich mindestens sinnlos, wenn nicht sogar eher schädlich, weil sie eine sachliche Diskussion verhindern.

Einerseits, werden keine möglichen positiven Anwendungen, wie z.B. die Herstellung selten gebrauchter Ersatzteile gezeigt. Die Suche nach Chancen findet mal wieder nicht statt.

Andererseits werden aber die wirklich relevanten Herausforderungen, wie die möglichen Umwälzungen auf Produktion und Beschäftigung ebenfalls nicht thematisiert. Stattdessen werden ausschliesslich sensationsheischende Schlagzeilen wie „Waffen aus dem 3D Drucker“ thematisiert. Mein Gott! Als ob man Waffen nicht aus allem möglichen Zeug herstellen kann, wenn man es denn darauf anlegt. 3D Drucker sind da schon vom Metrial her eher nicht geeignet, wie ein Praxistest gezeigt hat, den die Zeitschrift C’t in Zusammenarbeit mit einem Büchsenmacher durchführte.

Wo liegen denn nun mögliche Einsatzzwecke?

Der eigentliche Witz beim 3D Druck ist, dass das Open Source Prinzip nach der Software nun auch in der Harware angekommen ist. Das wiederum gibt einem weiteren, interessanten Zukunftsthema weiteren Schwung: Der Robotik.

Robotik an sich ist zwar keinesfalls ein neues Gebiet, aber die Entwicklung erfolgte bisher Top-Down. Konzerne mit millionenschweren Forschungsbudgets und Universitäten haben sich hier hervorgetan und auch bereits beachtliches geleistet. Der wirkliche Durchbruch in der Alltagswelt der Menschen wird aber vermutlich eher durch eine Bewegung „von unten“ vorangetrieben werden. Genauso, wie erst die zunächst belächelten Microcomputerbasteleien einiger Freaks in den 70er Jahren den Computer als Alltagsgerät für die Massen ermöglichte.

3D Druck als Bottom-Up Treiber in der Robotik

3D Drucker selbst sind ja bereits eine spezielle Art von Robotern. Bei den meisten Modellen sind auch bereits viele Teile selbst per 3D Druck hergestellt, die Steuerelektronik basiert meist auf offenen Hardwarespezifikationen, wie dem Arduino und die Software von der Konstruktion bis zum Hardwaretreiber sind ebenfalls meist Open Source.

Dieses bei dieser mittlerweile bewährten Art der offenen Entwicklung durch eine motivierte Gruppe enstandene Know-How, wird nun zunehmend auf andere Bereiche der Mechatronik transferiert. Zwei wie ich finde interessante Projekte sind Shellmo und Poppy.

Während sich das insektenähnliche Shellmo eher als ein interessantes technisches Spielzeug darstellt, merkt man dem humanoiden Poppy Project sein ambitioniertes Ziel deutlich an. Viel Spass beim Ansehen.

Ich bin wahrlich kein Technikgegner, sondern habe mich stets für die neuesten Dinge interessiert. Als seinerzeit die Heimcomputer auf den Markt kamen, war ich mit Feuer und Flamme dabei. Etwas später habe ich meinen PC per Modem mit Mailboxen verbunden und ein Internetanschluss musste her, sobald ich irgendwie dran kam; Mein erstes Mobiltelefon hatte ich schon 1993 und Smartphones hatte ich schon, als Apple noch gar nicht an sowas gedacht hatte.

Nur – damals war das alles neu und spannend und hat haufenweise neue Möglichkeiten eröffnet.

Heutzutage sind wir derartig viel mit elektronischem Zeug umgeben, dass sich bei mir schon seit längerem Langeweile eingestellt hat. Aus Langeweile wurde Skepsis und in letzer Zeit immer mehr Abneigung. Ich habe weder Lust auf Smartwatches, noch auf Smarthomes oder sonstigen Smart-Ass-Gadgets. Ich will auch kein Auto haben, was halb- oder vollautomatisch fährt. Der Gedanke, in jedes erdenkliche Ding einen Internetanschluss einzubauen um alle Dinge und alle Daten miteinander zu vernetzen finde ich gelinde gesagt widerlich und abstossend und überhaupt nicht mehr smart.

Behaltet euren Smart-Scheiss

Als ich diese Veränderung an mir bemerkte, dachte ich zunächst nur „Klar – ich werde eben alt“. Das stimmt zwar, ist aber nicht die richtige Erklärung, wie mir nach einigem Nachdenken klar wurde. Ganz alleine bin ich mit dieser Haltung nämlich nicht, wie ich persönlichen Gesprächen und zunehmend auch aus diversen Veröffentlichungen entnehme.

Das „Internet der Dinge“ steht vor der Tür – aber die Nachfrage kommt nicht recht in Schwung (Internet der Dinge: Killer App verzweifelt gesucht), die Reaktionen auf die neuen, sogenannten Smartphones sind ziemlich flau und Martin Weigert wünscht sich mit gutem Grund ein Telefon, dass weniger smart ist, als die neuesten Android Modelle (Warum ich ein dummes iOS einem smarten Android vorziehe), ist für meinen Geschmack dabei aber noch nicht konsequent genug.

Diese Gefühle kann man gut mit handfesten Argumenten, wie zunemender Entmündigung, Überwachung, Verlust überlieferter Kulturtechniken und zusammenbruch von Institutionen begründen und liegt damit sicherlich nicht ganz falsch.

Aber interessanterweise kann man das auch mit zwei Wirtschaftstheorien untermauern: Der Theorie vom abnehmenden Grenznutzen und der Produktzyklentheorie.

Der abnehmende Grenznutzen

Die Theorie vom abnehmenden Grenznutzen besagt, dass der Nutzenzuwachs durch eine zusätzliche Einheit eines Gutes geringer wird, je mehr von diesem Gut bereits vorhanden ist. Dies kann sogar soweit gehen, dass noch mehr von diesem Gut schädlich ist. Ein einfaches Beispiel verdeutlicht das:

Eine Bratwurst hilft gegen Hungergefühl und schmeckt gut. Die zweite macht noch satt und spätestens nach der fünften wird einem schlecht. Und wir haben schon ziemlich viele digitale Bratwürste…

Der Produktlebenszyklus

Das grundlegende Modell des Produktlebenszylus beschreibt Wachstums- und Sättigungsprozesse eines Produktes und bricht die Nachfrage in verschiedene Phasen auf:

- Einführungsphase

Erste Anwender interessieren sich für das neue Produkt und sorgen für steigende Bekanntheit und Nachfrage

- Wachstumsphase

Die breite Masse entdeckt die Vorzüge des Produktes und möchte es nun auch einsetzen

- Reifephase

Der Erfolg sorgt für Nachahmer. Das Marktvolumen steigt, der Deckungsbeitrag sinkt

- Sättigungsphase

Der Markt ist gesättigt. Die Hersteller versuchen, die Nachfrage durch zunehmende Produktvielfalt am Laufen zu halten.

- Degenerationsphase

Die Nachfrage schrumpft, Preise, Umsatz und Gewinn sinken. Konkurrierende Anbieter verschwinden vom Markt.

- Nachlaufphase

Mit dem Produkt kann kein Gewinn mehr erwirtschaftet werden. Die Folgen sind Auslagerung, Vertrieb mit Verbundprodukten Einstellung des Vertriebs.

Interessanterweise lässt sich diese Theorie nicht nur auf ein einzelnes Produkt, sondern auch auf Produktgruppen und sogar ganze Märkte anwenden. Während meines Studiums der Stadt- und Regionalplanung habe ich an einem Verkehrswesenseminar bei Prof. Dr. Heinze teilgenommen. Dieser hat den Produktlebenszyklus auf Verkehrssysteme angewendet und seinerzeit den nahenden Rückgang der Bedeutung des Autoverkehrs prognostiziert. Während des Autobooms Anfang der 90er Jahre erschien das sehr gewagt, heute jedoch fängt der Trend an, spürbar zu werden.

Der Computermarkt ist meiner Meinung nach zur Zeit in der Sättigungsphase. Stückzahlen und Umsätze schrumpfen. Die anstehende Marktbereinigung soll durch immer fragwürdigere Ausdifferenzierungen verzögert werden, wie z.B. Smartphones in der Größe von Frühstücksbrettern, Smartwatches, Smart-TV und ähnliches belegen.

Es bleibt die Erkenntnis, dass jeder bereits massenhaft Technik in seinem Haushalt hat und sich durch neue Modelle kaum noch Zusatznutzen für die Konsumenten ergibt. Der Boom ist vorbei.

« Vorherige Seite — Nächste Seite »