Ich bin wahrlich kein Technikgegner, sondern habe mich stets für die neuesten Dinge interessiert. Als seinerzeit die Heimcomputer auf den Markt kamen, war ich mit Feuer und Flamme dabei. Etwas später habe ich meinen PC per Modem mit Mailboxen verbunden und ein Internetanschluss musste her, sobald ich irgendwie dran kam; Mein erstes Mobiltelefon hatte ich schon 1993 und Smartphones hatte ich schon, als Apple noch gar nicht an sowas gedacht hatte.

Nur – damals war das alles neu und spannend und hat haufenweise neue Möglichkeiten eröffnet.

Heutzutage sind wir derartig viel mit elektronischem Zeug umgeben, dass sich bei mir schon seit längerem Langeweile eingestellt hat. Aus Langeweile wurde Skepsis und in letzer Zeit immer mehr Abneigung. Ich habe weder Lust auf Smartwatches, noch auf Smarthomes oder sonstigen Smart-Ass-Gadgets. Ich will auch kein Auto haben, was halb- oder vollautomatisch fährt. Der Gedanke, in jedes erdenkliche Ding einen Internetanschluss einzubauen um alle Dinge und alle Daten miteinander zu vernetzen finde ich gelinde gesagt widerlich und abstossend und überhaupt nicht mehr smart.

Behaltet euren Smart-Scheiss

Als ich diese Veränderung an mir bemerkte, dachte ich zunächst nur „Klar – ich werde eben alt“. Das stimmt zwar, ist aber nicht die richtige Erklärung, wie mir nach einigem Nachdenken klar wurde. Ganz alleine bin ich mit dieser Haltung nämlich nicht, wie ich persönlichen Gesprächen und zunehmend auch aus diversen Veröffentlichungen entnehme.

Das „Internet der Dinge“ steht vor der Tür – aber die Nachfrage kommt nicht recht in Schwung (Internet der Dinge: Killer App verzweifelt gesucht), die Reaktionen auf die neuen, sogenannten Smartphones sind ziemlich flau und Martin Weigert wünscht sich mit gutem Grund ein Telefon, dass weniger smart ist, als die neuesten Android Modelle (Warum ich ein dummes iOS einem smarten Android vorziehe), ist für meinen Geschmack dabei aber noch nicht konsequent genug.

Diese Gefühle kann man gut mit handfesten Argumenten, wie zunemender Entmündigung, Überwachung, Verlust überlieferter Kulturtechniken und zusammenbruch von Institutionen begründen und liegt damit sicherlich nicht ganz falsch.

Aber interessanterweise kann man das auch mit zwei Wirtschaftstheorien untermauern: Der Theorie vom abnehmenden Grenznutzen und der Produktzyklentheorie.

Der abnehmende Grenznutzen

Die Theorie vom abnehmenden Grenznutzen besagt, dass der Nutzenzuwachs durch eine zusätzliche Einheit eines Gutes geringer wird, je mehr von diesem Gut bereits vorhanden ist. Dies kann sogar soweit gehen, dass noch mehr von diesem Gut schädlich ist. Ein einfaches Beispiel verdeutlicht das:

Eine Bratwurst hilft gegen Hungergefühl und schmeckt gut. Die zweite macht noch satt und spätestens nach der fünften wird einem schlecht. Und wir haben schon ziemlich viele digitale Bratwürste…

Der Produktlebenszyklus

Das grundlegende Modell des Produktlebenszylus beschreibt Wachstums- und Sättigungsprozesse eines Produktes und bricht die Nachfrage in verschiedene Phasen auf:

- Einführungsphase

Erste Anwender interessieren sich für das neue Produkt und sorgen für steigende Bekanntheit und Nachfrage

- Wachstumsphase

Die breite Masse entdeckt die Vorzüge des Produktes und möchte es nun auch einsetzen

- Reifephase

Der Erfolg sorgt für Nachahmer. Das Marktvolumen steigt, der Deckungsbeitrag sinkt

- Sättigungsphase

Der Markt ist gesättigt. Die Hersteller versuchen, die Nachfrage durch zunehmende Produktvielfalt am Laufen zu halten.

- Degenerationsphase

Die Nachfrage schrumpft, Preise, Umsatz und Gewinn sinken. Konkurrierende Anbieter verschwinden vom Markt.

- Nachlaufphase

Mit dem Produkt kann kein Gewinn mehr erwirtschaftet werden. Die Folgen sind Auslagerung, Vertrieb mit Verbundprodukten Einstellung des Vertriebs.

Interessanterweise lässt sich diese Theorie nicht nur auf ein einzelnes Produkt, sondern auch auf Produktgruppen und sogar ganze Märkte anwenden. Während meines Studiums der Stadt- und Regionalplanung habe ich an einem Verkehrswesenseminar bei Prof. Dr. Heinze teilgenommen. Dieser hat den Produktlebenszyklus auf Verkehrssysteme angewendet und seinerzeit den nahenden Rückgang der Bedeutung des Autoverkehrs prognostiziert. Während des Autobooms Anfang der 90er Jahre erschien das sehr gewagt, heute jedoch fängt der Trend an, spürbar zu werden.

Der Computermarkt ist meiner Meinung nach zur Zeit in der Sättigungsphase. Stückzahlen und Umsätze schrumpfen. Die anstehende Marktbereinigung soll durch immer fragwürdigere Ausdifferenzierungen verzögert werden, wie z.B. Smartphones in der Größe von Frühstücksbrettern, Smartwatches, Smart-TV und ähnliches belegen.

Es bleibt die Erkenntnis, dass jeder bereits massenhaft Technik in seinem Haushalt hat und sich durch neue Modelle kaum noch Zusatznutzen für die Konsumenten ergibt. Der Boom ist vorbei.

Dirk Ollmetzer | Samstag, 2 November 2013 |

GizmosComputer waren super spannend, als der Kram neu war. Für mich war klar – bin dabei.

Mobilfunk und Smartphones haben auch was. Spanned, also her damit.

MP3 statt Platte und CD – Oookay. Nice. Gekauft.

E-Books. Hmmm… Ausprobiert, weggelegt, vergessen.

Tablet? Liegt in der Ecke. Was soll ich denn mit so einem Krüppelcomputer?

Smartwatch? WTF…? Was für dümmliche, klobige und hässliche Geräte.

Meine Antwort darauf ist die Anschaffung eines Zeiteisens, schweizer Fabrikation. Kein Softwareupdate, kein Strom, kein Aufziehen.

Präzisionsmechanik. Automatik. Und schön!

Warum ich Mechanik schön und spannend finde? Da habe ich mal drei Videos rausgesucht:

Zum Einstieg: Nach welchem Prinzip funktioniert eigentlich eine mechanische Uhr?

Hier eine sehr schöne Automatik von Tissot. Diese habe ich übrigens nicht gekauft – aber angesehen. ;-)

Und hier noch ein sehr unkonventionelles Zeiteisen mit einer extravaganten Mechanik für den Preis eines gut ausgestatteten Mittelklasswagens.

Dirk Ollmetzer | Montag, 30 September 2013 |

Gizmos,

RetroSich mit alten Computern auseinanderzusetzen – wie neulich bei der Classic Computing 2013 – hebt den eigenen Nerd Level. Allerdings nicht unbedingt viel. Für jemanden in meinem Alter sind Heimcomputern aus den 80er Jahren eher profan. Das war halt die eigene Jugend. Sozusagen der weisse Gürtel der Computer Nerds. Oder auch Level 1.

Nächstes Ziel: Nerd Level 2 – altes Eisen

Seit einige Zeit interessiere ich mich zunehmend für die Zeit davor, als man sich die Rechner noch nicht in die eigene Wohnung stellen konnte. Über die PDP-8 und PDP-11 Rechner von DEC (Digital Equipment Corporation) hatte ich ja auch schon etwas geschrieben. Ich kann mich noch an mein Schulpraktikum in den 80ern erinnern, das ich bei einem Großhandel in Hannover im Rechenzentrum machte. Da gab es eine Abteilung mit Datentypistinnen, Anwendungsentwicklern, Operatoren (so hiessen früher die Admins) – und natürlich die heiligen Hallen: Den klimatisierten, mit doppeltem Fussboden versehenen Raum, in dem die Rechner (Größe: Schrankwand), Festplatten (Größe: Waschmaschine) und Drucker (Größe: Kleiderschrank) standen. Ich glaube die Anlage war von Siemens und lief mit BS2000.

Die Technik war ursprünglich vom IBM System 370 abgeleitet, die wiederum ein Nachfolger der IBM System 360 war – dem ersten kommerziellen Allzweckcomputer von 1964, dem IBM seine jahrzehntelange Vormachtstellung auf dem Großrechnermarkt verdankt.

Während ich mich im Moment noch langsam an die Geschichte der Großrechenanlagen herantaste und dabei auch über andere interessante Hersteller wie Control Data und Cray stolpere, sind andere schon wieder viel weiter.

Nerd Level 45 – die eigene Cray 1A samt Software

Chris Fenton bekam Software von dem Supercomputer der frühen 70er Jahre in die Hand – einer Cray 1A. In seinem Blog beschreibt er in dem Artikel „Cray-1 Digital Archeology„, wie er Software als Quellcode von Microfilm und von einem 40 Jahre alten Magnetplattenstapel herunterholt.

Cray 1 im Deutschen Technikmuseum in München

Das alleine wäre schon beeindruckend genug, aber was nützt die Software ohne den passenden Rechner? Eine Originalmaschine zu bekommen ist eher unwahrscheinlich. Es wurden weltweit nur 80 Stück verkauft. Zudem wäre der Betrieb recht umständlich – aufgrund von Größe und Gewicht (5,5 Tonnen), des Energievbrauchs (115 KW) und weil der Rechners, mit flüssigem Freon geflutet ist. Was also tun?

Chris Fenton las sich in die Systemarchitektur ein und stellte fest, dass man den Rechner heutzutage in einem großen FPGA nachbauen kann. Genau das tat er dann auch, wie man in seinem Blog-Artikel „Homebrew Cray-1A“ nachlesen kann und steckte die Platine anschliessend in einen selbstgebastelten Nachbau des Rechnerghäuses im Massstab 1:10.

Ich bin einfach platt!

Laut Berichten mehrerer Publikationen (unter anderem von Golem, Areamobile, MobileGeeks und Heise) lassen sich aktuelle Samsung Mobilgeräte, die in Europa gekauft werden, nur noch mit europäischen SIM Karten starten.

Man kann also ausserhalb Europas keine regionale SIM Karte verwenden.

Für Vielreisende sind diese Geräte daher untauglich.

Die ersten Gerüchte hierzu scheinen nun von Samsung bestätigt worden zu sein. Auf der Website All About Samsung ist die Stellungsnahme der Firma dazu zu lesen. Demnach sind die folgenden Modelle von der Regionalsperre betroffen:

- GALAXY S III

- GALAXY Note II

- GALAXY S4

- GALAXY S4 mini

- GALAXY Note 3.

Weiter heisst es in der Stellungnahme:

„Geräte, die bereits von Samsung ausgeliefert wurden und sich in Lagern oder bereits bei Endkunden befinden, sind nicht betroffen.“

Immerhin sind die Verpackungen der Geräte mit einem entsprechenden Warnaufkleber versehen.

Dennoch – Es wird aus meiner Zeit, endlich etwas gegen die überhand nehmende Entmündigung der Käufer (Regionalsperren, Anbietersperren, Zwangsaktivierung, Verdongelung, Fernüberwachung und ähnlichen Dreck) aktiv zu werden. Eigentlich alles in klarer Fall für Verbraucherschutz und Kartellbehörden.

Ich freue mich schon auf die Prozesse hierzu – und den Weihnachtmann am 24. Dezember.

Darum: Überlegt lieber zweimal, wem Ihr Eure sauer verdienten Groschen in die Tasche steckt, oder ob es die alte Möhre nicht doch noch etwas länger tut.

[UPDATE 27.09.2013]

Laut Heise (Samsungs Entwarnung: Region-Lock verhindert keine Auslands-SIMs) betrifft der Regionallock wohl nur die erstmalige Inbetriebnahme. Es bleibt die Frage, was der Quatsch denn überhaupt soll?

Dirk Ollmetzer | Mittwoch, 25 September 2013 |

GizmosErst neue Software

Gestern habe ich nach zwei Monaten mal wieder mein iPad angeworfen und iOS7 installieren lassen. Das dauert eine gefühlte Ewigkeit – sowohl Download, als auch die anschliessende Installation.

Was hat sich nun geändert? Eigentlich nichts.

Das iPad ist und bleibt für mich ein nutzloses Stück Elektronik, was auch weiterhin in der Ecke verschimmeln wird, ausser wenn ich mal eine Website damit testen muss. Vom Style hat sich alles ein wenig an Symbian S60 (bunte, flache Icons) und Windows Mobile (z.B. reduziertes Kalenderlayout) angenähert. Tja…

Dann neue Hardware

Bei der Classic Computing am Wochenende ist mir eine widersprüchliche Entwicklung aufgefallen: Computer haben sich in den letzten 25 Jahren zwar in Bezug auf Rechenleistung, Speicher, Grafik usw enorm weiterentwickelt – aber dafür ist die mechanische Peripherie immer popeliger geworden. Die Tastatur an meinem iMac ist zwar stylish, aber vom Tippgefühl fast genauso bescheiden wie die Gummiknöpfe der billigsten Heimcomputer der 80er.

Schluss jetzt!

Ich habe mir jetzt einen Klassiker zugelegt: Eine Cherry G80-3000 mit richtig guten Tasten. Ist zwar ein bischen teurer, aber das Ding ist jeden Cent wert. Das Tippgefühl ist einfach nur geil! Allerdings macht Mechanik eben auch Geräusch…

Dirk Ollmetzer | Dienstag, 24 September 2013 |

Gizmos,

RetroAm 21. und 22. September fand die Classic Computing 2013 in den Räumen des Pergamon Palais in Berlin statt. Veranstalter war der Verein zum Erhalt Klassischer Computer e.V. Die Humbold Universität stellte freundlicherweise die Räume zur Verfügung. Neben einigen interessanten Vorträgen gab es vor allem viel Hardware aus den 70er bis 90er Jahren zu sehen.

Die Ausstellungsstücke

Um die von den Teilnehmern mitgebrachten Exponate auszustellen, bedurfte es zweier Vorlesungssääle und den Lichthof. Thematisch waren die Ausstellungsstücke grob sortiert. Während der Schwerpunkt in einem Saal auf Bürocomputern lag, wurde der zweite Saal überwiegend von der 16-Bit Atari und Amigaszene beherrscht. Das Foyer war thematisch gemischt

Wie zu erwarten waren die Commodore 8 Bit Heimcomputer C64, VC20, C16 und Plus 4 ebenso zu finden, wie die 16-Bit Heimcomputer der Amiga-Serie. Aber auch die 8 Bit Bürorechner der CBM Serie vom PET 2001 bis zum CBM 8296-D waren zahlreich.

Commodore CBM 4032, 8032 und 8296-D

Ebenfalls recht präsent war Apple. Dabei zeigten die Exponate vom IIc bis zur Lisa einen guten Querschnitt der ersten 10 Jahre der Firmengeschichte.

8Bit Maschinen - Apple II und III

Apple 16- und 32 Bit: Lisa II, Macintosh und Mac LC

Speziell aus heutiger Sicht war der Heimcomputermarktes sehr heterogen. Nicht nur in Hinblick auf die vielen unterschiedlichen Betriebssysteme, sondern auch auf verschiedenen nationalen Märkte.

Britische Computer

Einige britische Computer waren in den 80ern auch in Deutschland bekannt – insbesondere die Geräte von Sinclair und Amstrad (hierzulande unter der Marke Schneider vertrieben). Andere blieben unbekannt, wie die nicht wenig erfolgreichen Maschinen von Acorn (Elektron, BBC und Archimedes RISC), aber auch Aussenseiter wie Jupiter ACE und Oric.

Sinclair ZX Spectrum 128K, Oric Atmos, Acorn Archimedes A3000

Japanische Computer

In den 80er Jahren war der Heimelektronikmarkt fest in der Hand japanischer Hersteller. Umso erstaunlicher, dass die Computer von Sony, Panasonic und Co. in Europa nicht gut angenommen wurden. Auf dem japanischen Markt hingegen sah es natürlich genau andersherum aus. Auf der Veranstaltung gab es so einge japanische Vertreter der 8Bit und 16Bit Ära zu bestaunen.

8 Bit Rechner nach MSX Standard

Japan, 16 Bit: Sharp X 68000 und Fujitsu FM Towns

Französische Computer

Weniger naheliegend als japanische, sind französische Computer. Auch hier waren einige Modelle aus der 8-Bit Ära von Thomson und Matra zu sehen.

Thomson MO5 und Matra Alice

Frühe Bürorechner

Einige schöne 8- und 16Bit Bürorechner wurden ausgestellt, wie z.B. der Kaypro II (CP/M) und der erste echte Laptop von Data General (MS-DOS) aus dem Jahr 1985.

Tragbare Bürorechner

Exoten und Besonderheiten

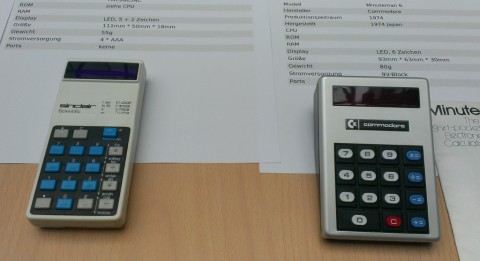

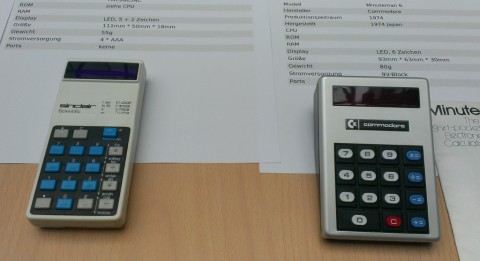

Eine junge Dame hatte neben einigen Teilen einer PDP11/34, die zur Zeit restauriert wird ihre Taschenrechnersammlung mitgebracht. Darunter waren neben einigen klassischen Hewlett Packard und einem russischen, wissenschalftlichen Rechner auch diese beide Schätzchen aus dem Jahre 1974, deren Hersteller wohlbekannt sind.

1974er Taschenrechner von Sinclair und Commodore

Besonderes Vergnügen haben mir die Eigenbauten und Kuriositäten bereitet, die zum Teil auf brandneuer Hardware liefen, aber klassische Software ablaufen lassen konnten. Beispiele auf Basis von 8-Bit Microcontrollern sind der Color Maximite, die Euzebox und zwei sehr unterschiedliche CP/M Rechner … .

Neue 8Bit Style Hardware

Mini CP/M Rechner - als Altair 8800 Nachbau und als USB Modul

Der Minimig auf FPGA-Basis mit echtem MC68EC000 kann alle relevanten Amiga Modelle emulieren.

Minimig - moderne Amiga Hardware

Es gab also viel Spannedes zu sehen, so manche interessante Fachsimpelei und nicht zu vergessen einige sehr interessante Vorträge, z.B. über FPGAs, die Preisbildung bei Ebay und die Funktionsweise des vollmechanischen Rechenwerks des Zuse Z1 von 1936. Eine tolle Veranstaltung!

Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wird immer mehr Mechanik durch Elektronik ersetzt. Das ist ein schleichender Prozess, der einem zunächst gar nicht so recht auffällt. Wie weit wir damit aber schon gekommen sind, wird deutlich, wenn man nur 50 Jahre zurückgeht und sich z.B. ansieht, wie damals Zeitungen, Bücher und sonstige Druckwerke entstanden sind.

Druckmaschinen – schön und gut, aber wie wurden eigentlich die Druckvorlagen erstellt?

Ich hatte vor Jahren schon einmal eine Linotype in einem Technikmuseum gesehen. So ein Gerät sieht wie die Mischung aus Dampf- und Schreibmaschine aus und funktioniert grob gesagt so:

- Der Setzer tippt den Text für eine Textzeile auf einer Tastatur.

- Für jedes Zeichen wird ein Metallplättchen mit der Negativform des Buchstabens auf einer Schine platziert.

- Wenn die Zeile fertig geschrieben ist, wird diese mit einer Bleilegierung ausgegossen.

- Die Textzeile aus Blei fällt in einen Setzrahmen.

- Die Metallplättchen mit den Buchstabenformen werden wieder in das Magazin zurücksortiert.

Die Linotype funktioniert völlig mechanisch. Strom wird nur zum Erhitzen der Bleilegierung und zum Antrieb der Hauptwelle benötigt. Das Grundprinzip ist recht einfach aber die mechanischen Details blieben mir schleierhaft – bis ich auf diesen tollen Lehrfilm aus den 60ern fand, der wirklich jedes Detail erklärt, ohne langweilig zu werden.

Dirk Ollmetzer | Dienstag, 17 September 2013 |

Gizmos„Der muss im Rechenzentrum ins Rack geschraubt werden.“

„Klar, kein Problem! – wait – WTF???“

Zwei echt fette Router

150 Kg! Und zwar der kleinere. Vier Leute zum Einbau.

Meine Erkenntnisse des Tages:

- Das Infrastrukturteam muss auch körperlich fit sein.

- Rechenzentren sind richtig laut.

- Leistungsfähige Komponenten haben immer noch ein bisschen was von Maschinenbau.

- In den 60er waren Computer gross wie eine Schrankwand und überall blinkte etwas.

- 2013 Sind die Serverracks gross wie eine Schrankwand und überall blinkt etwas. Bloss die Magnetbänder fehlen. :-)

…ergeben eine Zeile Grafik auf dem guten alten Commodore 64.

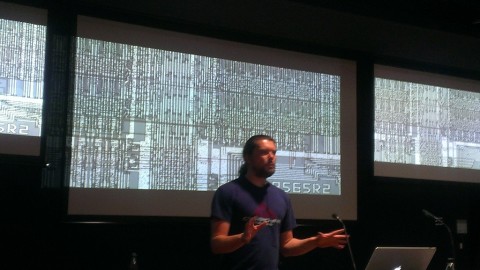

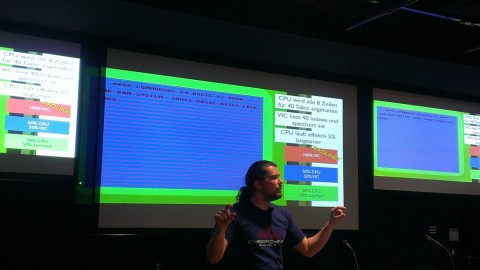

Auch in dieser Woche gab es wieder eine Veranstaltung aus der Vortragsreihe “Shift-Restore-Escape” an der Humboldt Universität. Mein erster Eindruck: Nerd T-Shirts waren diese Woche Pflicht. Der Vortragende Michael Steil z.B. trug das Firmenlogo von Cyberdyne Systems, auf Stefan Höltgens schwarzem Shirt stand in weissen Buchstaben die Basicbefehle poke 53280,0, poke 53280,1 und poke 646,1. Das bewirkt auf dem Commodore 64, dass Bildschirmrahmen und Hintergrund schwarz und die Buchstaben weiss dargestellt werden. Das war eine schöne Einleitung in das Thema des Abends. Der Titel des Vortrags machte deutlich, dass es wieder technisch sehr ans Eingemachte gehen würde:

Rasterstrahl-Hacken: Grafik mit dem Commodore 64

Michael Steil begann seinen Vortrag mit der scheinbar einfachen Frage, wie man überhaupt Grafik aus einem Computer auf einer Bildröhre darstellen kann. Schnell wurde deutlich, dass die einfachsten Methoden mit den technischen Restriktionen (wenig und langsamer Speicher) der frühen 80er Jahre nicht zu einer befriedigenden Grafik führen konnten. Die seinerzeit sehr gute Grafikleistung des Commodore 64 wurde erst durch seinen sehr trickreichen Videocontroller VIC II möglich.

Grafik mit dem Commodore 64

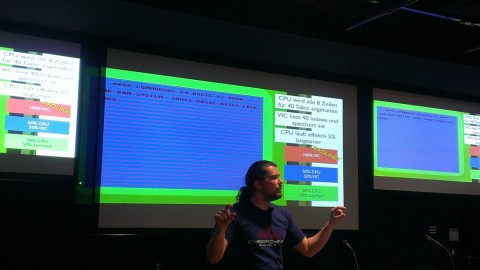

Nachdem das Publikum mit dem Verständnis für die technischen Restriktionen der frühen 80er Jahre (Speichermenge, Speicherbandbreite und Preis) ausgestattet war, ging es daran, die Hintergründe für die clevere Umsetzung der verschiedenen Grafik und Textmodi, sowie der Sprites zu erläutern. Interessant ist, dass sich die komplexen Funktionen mit einem relativ übersichtlichen Chiplayout von nur 12.000 Transistoren verwirklichen liessen.

Der Blick auf den Chip

Nach der Vorstellung der von den Chipdesignern vorgesehenen Features kam der wirklich interessante Teil: Methoden und Tricks, die nicht geplant waren und im Laufe der Zeit von findigen Programmierern entdeckt wurden. Tricks mit denen sich wesentlich mehr Leistung aus dem Chip herauskitzeln liess, als eigentlich möglich ist. Hierzu gehörte die Darstellung von wesentlich mehr als 8 Sprites (ein Screenshot eines Spiels zeigte 21), die Erzeugung von mehr als 16 Farben, das Verschwinden lassen der Bildschirmrahmen und ähnliches.

Timing des Videocontrollers im Textmodus

Obwohl ich aus Programmierersicht nichts Neues erfahren habe, fand ich den Vortrag interessant und rund. Erst 30 Jahre, nachdem ich ich mich zum ersten mal mit 6502 Assembler, Rasterzeilen Interrups und ähnlichem auf dem „Brotkasten“ beschäftigt habe, wurde mir wirklich bewusst, wieso man auf auf dieser eigentlich grottenlahmen Maschine (weniger als 1 MHz Systemtakt) so richtig gute Software schreiben konnte.

Der Witz liegt im perfekten Zusammenspiel von sehr gut aufeinander abgestimmten Komponenten. Somit liess sich trotz der beschränkten Ressourcen sehr viel erreichen. Dieser Erkenntnis lässt sich jenseits von Computern auch auf andere Bereiche, beispielsweise Teams oder kleine Firmen übertragen. Insofern hatte dieser sehr technische Vortrag auch wieder eine philosophische Komponente. Das ist genau das, was ich an dieser Vortragsreihe so schätze.

Nachdem ich letzte Woche bereits den interessanten Chiptunes-Vortrag aus der Reihe „Shift-Restore-Escape“an der Humboldt Universität gesehen und gehört hatte, konnte ich auch diese Woche nicht widerstehen, da es diesmal um ein nicht weniger „wahnsinniges“ Thema ging. Thema und Titel der Veranstaltung war:

SymbOS – ein grafisches Multitasking Betriebssystem für Z80-basierte Computer.

Kleine Nebenbemerkung: Trotz eines sehr technischen und „nerdigen“ Themas war auch diesmal ein erfreulich hoher Anteil junger Damen im Saal.

Es standen die folgenden Rechensysteme bereit: Ein Schneider CPC 6128, ein Schneider Joyce ein Panasonic MSX2 und ein Amstrad Notepad (quasi ein Vorläufer von Notebooks). Letzterer entpuppte sich dann aber tasächlich als das Schreibgerät von Stefan Höltgen und gehörte nicht zur Demonstration.

Diese Rechner sind ca. 25-30 Jahre alt und haben folgendes gemeinsam: einen langsamen 8 Bit Z80 Prozessor, sehr wenig RAM, bescheidene Grafikauflösung und kleine Floppy Laufwerke als Massenspeicher. Die denkbar schlechtesten Voraussetzungen also für ein grafisches Betriebssystem im Stile von Windows oder Mac. Normal waren damals textbasierte Benutzeroberflächen mit kryptischer Befehlseingabe.

SymbOS auf CPC 6128 - Start

Jörn Mika begann seinen Vortrag mit einer kurzen historischen Rückblende auf die Entwicklung von Benutzeroberflächen:

- 40er bis Ende der 60er Jahre dominierten Lochkarten und Lochstreifen

- Seit Mitte der 60er Jahre waren textbasierte Terminals auf dem Vormarsch. Zunächst auf der Basis von Fernschreibern, später mit Bildschirm.

- Der Xerox Alto (1973) war der erste Computer mit grafischer Benutzeroberfläche (GUI). Er wurde jedoch nicht kommerziell vertrieben, sondern nur Xerox intern genutzt.

- Der Xerox Star (1981) war die erste kommerziell vertriebene Workstation mit grafischer Benutzeroberfläche.

- Der Apple Lisa (1983) Apples erster Computer mit GUI. Aufgrund des hohen Preises ein Flop.

- Apple Macintosh (1984) Der vergleichsweise geringe Preis (1/4 des Preiseder Lisa) brachte den kommerziellen Erfolg – trotz deutlich reduzierter Leistung.

- Atari ST, Commodore Amiga, Windows 1.0 (1985)

- Den endgültigen Abschied von der Kommandozeile für die breite Masse läutete aber erst Windows 95 (1995) ein.

Selbst die ältesten und noch relativ einfachen GUI Systeme hatten bereits 16 Bit Prozessoren, und verhältnismässig viel Speicher (mit Ausnahme von GEOS auf dem C64). Zum Vergleich: CPC-6128 hat 128KB RAM und 0.5 MIPS Rechenleistung, ein aktueller PC 4GB RAM und 150.000MIPS.

Wie bekommt man denn nun eine moderne Benutzeroberfläche auf 8Bit Hardware zum Laufen?

Für mich erstaunlich sind die modernen Kriterien, nach denen SymbOS entworfen ist:

- Portabel, dank Hardware-Abstraktion

- Microkernel

- Präemptives, priorisiertes Multitasking

- Interprozesskommunikation

- Bis zu 1024 KB Speicher mit Bankswitching

Jörn Mika erläuterte, weshalb sich SymbOS zwar auf dem Z80, aber nicht auf dem 6502 Prozessor umsetzen lässt, wie das Scheduling, die Speicherverwaltung, die Hardwareabstraktion die Fensterverwaltung und weitere zentrale Dinge funktionieren. Leider würde die Wiedergabe den Rahmen dieses Artikels sprengen.

SymbOS auf CPC 6128 - Viele Fenster

Der Erfolg kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auf dem CPC-6128 liefen in mehreren überlappenden Fenstern gleichzeitig gleichzeitig Pac Man, ein Spielfilmtrailers (passenderweise Matrix) mit immerhin ca. 5 Frames/s und ein Taskmanager.

Was bei einem hochoptimierten System nicht unbedingt zu erwarten war, ist die Portierbarkeit. SymbOS läuft auf Systemen mit unterschiedlichem Speicher und in verschiedenen Farbtiefen und Auflösungen.

SymbOS auf PCW Joyce

SymbOS auf MSX2

Auf die Frage nach der Motivation antwortete Mika mit „Neugier und Spass“. Als reine Entwicklungszeit gab er ‚ungefähr 3 Jahre‘ an. Allerdings hat er in 20 Jahren dafür 3 Anläufe benötigt. Die Aneignung der notwendigen Grundlagen anzueignen hätte länger gedauert als die eigentliche Umsetzung.

Wie bereits in der Woche zuvor stellt sich auch hier die Frage, ob es eigentlich wirklich „Retro“ ist, auf alter Hardware eine Software zu schreiben, die nach modernsten Kriterien konzipiert ist.

Abgesehen von dieser philosophischen Frage ist das Projekt technisch extrem beeindruckend.

(Alle Screenshots mit freundlicher Genehmigung von Jörn Mika)

« Vorherige Seite — Nächste Seite »